hongkongdoll sex

hongkongdoll sex

文|李辉

陆灏,群众齐称他为“沪上陆令郎”。

第一次见到陆灏,应该是在一九九〇年年底的东谈主民大礼堂。河南指示出版社举办一套书信集的发布会,分手为《萧乾书信集》、《曹靖华书信集》、《叶圣陶周颖南通讯集》等。

一九九六年河南指示出版社更名为大象出版社,第二年的年头,周常林社长来信,从此我就成了大象出版社的作者和经营者。

陆灏与同班同学郑逸文沿途,齐在《文汇念书周报》作念记者,我的同班同学郦国义恰巧负责这张周报。那次在大礼堂再见,印象中咱们两东谈主似乎莫得太多交谈。咱们两东谈主初始确切往复,是在范用先生家中。范用家住在聚积东二环的北牌楼巷子。

一九九四年,这条巷子要捣毁,范用一家搬到方庄。他们良伴寄来一张“迁帖”卡,对住过多年的小院,依依不舍:“北牌楼巷子阿谁小院,将不复存在。免不了有点依恋,为什么?我方也想不了了。许是丢不下那两棵爷爷姆妈辈的老槐树,还有住在那一带的几位父老、稔知。”北牌楼巷子,我和陆灏走进的阿谁小院,不复存在了。

《文讲述》其实还有另外一位陆灏,比生于一九六三年的小陆灏天然大了好多。陆灏生于一九二〇年,原名许彬章,自后才更名为“陆灏”。一九四八年陆灏任《东谈主民日报》记者、裁剪。一九五七年在上海复旦大学新闻系任教,一九五八年头始任《文讲述》副总裁剪。老陆灏写过不少通讯,自后结集出版为《长江桥头》等作品。

陆灏行走在《文讲述》办公楼

陆灏阅读量凡俗,止境喜欢读日志、书信、年谱与列传。然而,陆灏的笔下,老是字斟句酌。他与施蛰存、黄裳、邓云乡等上海老东谈主的故事,本人十分精彩,然而写得颇为节制。这些年,他出版未几,然而,每一册书出来,齐是杰作。

咱们两东谈主常有往复,来往书信却未几。不外,一九九三年十二月,他却聚积写来两封信,与施蛰存、萧乾等前辈关系。

一九九三年,施蛰存先生在上海获奖,我写了一篇他的文章,题为《捏拗的智者——施蛰存印象》,发表于《念书》杂志。那几年,我与施先生斗争颇多,请他谈沈从文与丁玲的往复,他写信要我襄理他寄《中国文物报》等。

在我眼中,施蛰存等于一位智者,而况性格颇为捏拗。陆灏兄读了此文,尽然为之喜欢。他写来一信,并说要找一两本施蛰存英文藏书送我,包括刚正的“无相庵藏书票”。

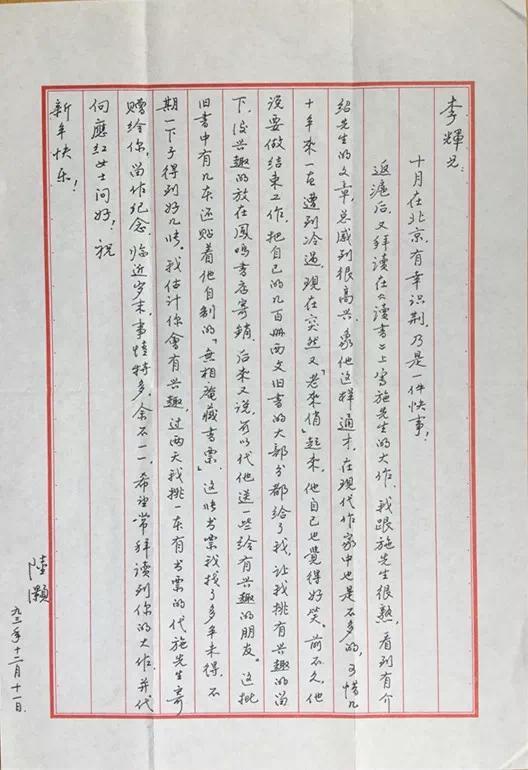

李辉兄:

十月在北京有幸识荆,乃是一件快事!

返沪后,又拜读在《念书》上写施先生的大作,我跟施先生很熟,看到有先容先生的文章,总感到很欢欣,像他这么通才,在当代作者中亦然未几的,可惜几十年来一直遭到薄待,咫尺一刹又“老来俏”起来,他我方也合计可笑。

前不久,他说要作念为止职责,把我方的几百册西文古书的大部分齐给了我,让我挑有有趣有趣的留住,莫得趣有趣的放在凤鸣书店寄销。自后又说,不错代他送一些给有有趣有趣的一又友。这批古书中有几本还贴着他刚正的“无相庵藏书票”。这张书票我找了多年未得,不期一下子获得好几张。我揣测你会有有趣有趣,过两天我挑一册有书票的代施先生寄赠送你,留作回来。

邻近岁末,事情绝酌夺,余不逐一,但愿常拜读到你的大作,并代向应红女士问好!祝

新年满足!

陆灏

九三年十二月十一日

十几天后,陆灏又写来一信,他刚刚买到江苏文艺出版社出了我的《萧乾传》新版。他说额外喜欢这个新版块。

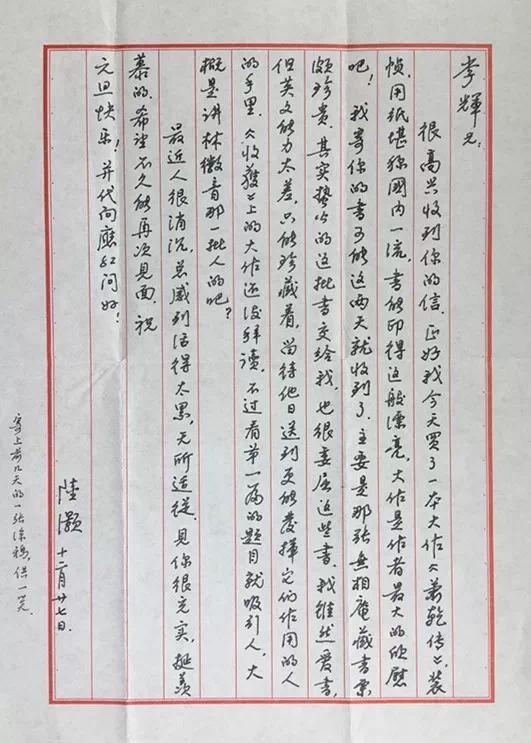

李辉兄:

很欢欣收到你的信,恰巧我今天买了一册大作《萧乾传》,装帧、用纸号称国内一流,书能印得这般漂亮,大作是作者最大的忻悦吧!我寄你的书可能这两天就收到了,主如果那张无相庵藏书票颇珍稀,其实蛰公的这批书交给我,也很闹心这些书。我天然爱书,但英文能力太差,只可宝贵着,留待他日送到更能发达它们作用的东谈主的手里。《获利》上的大作还没拜读,不外看第一篇的题目就诱惑东谈主,八成是讲林徽因那一批东谈主的吧?

最近东谈主很消千里,总感到活得太累,没衷一是,见你很充实,挺留心的,但愿不久能再次碰面。祝

元旦满足!并代向应红问好!

陆灏

十二月廿七日

寄向前几天的一张涂鸦,供一笑。

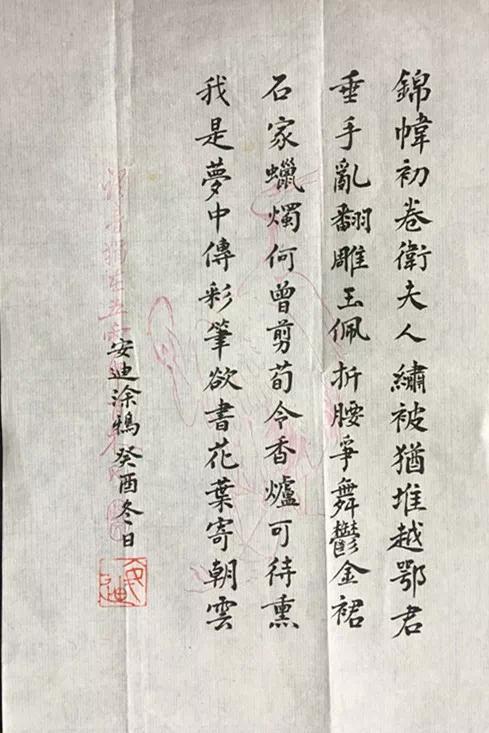

陆灏寄来的“涂鸦”,实为书道佳品:

锦帏初卷卫夫东谈主,绣被犹堆越鄂君。

垂手乱翻雕玉佩,垂头争舞郁金裙。

石家烛炬何曾剪,荀令香炉可待熏。

我是梦中传彩笔,欲书花叶寄朝云。

——安迪涂鸦癸酉冬日

1993年12月11日陆灏来信

1993年12月27日陆灏来信

1993年12月27日陆灏惠赠书道

陆灏收到我寄去的《封面中国》毛边本,回应一信如下:

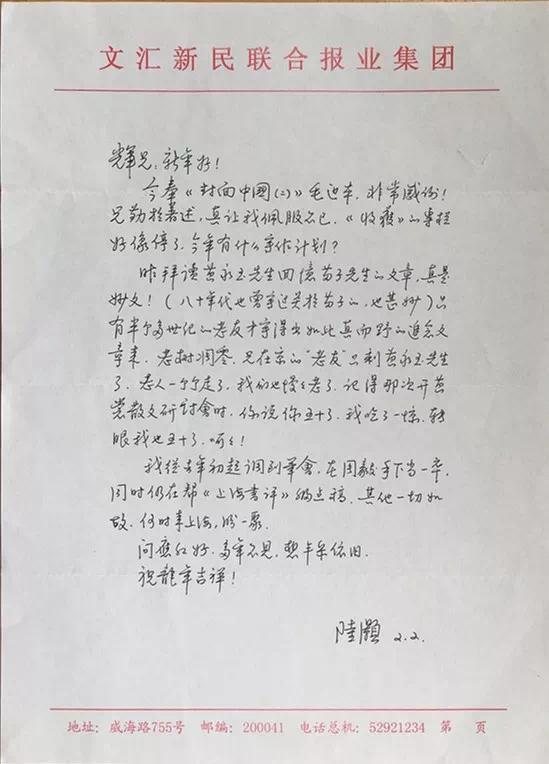

辉兄:新年好!

今奉《封面中国(二)》毛边本,额外感谢!兄勤于著述,真让我佩服不已。《获利》的专栏好像停了,本年有什么写稿规划?

昨拜读黄永玉先生回忆黄苗子先生的文章,确凿妙文!(八十年代曾经写过对于苗子的,也甚妙)只须半个多世纪的至好才写得出如斯真而野的回顾文章来。老树凋零,兄在京的“至好”只剩下黄永玉先生了。老东谈主一个个走了,咱们也逐渐老了。铭刻那次开黄裳散文研讨会时,你说你五十了,我吃了一惊,转瞬我也五十了。呵呵!

我从前年头起调到笔会,在周毅部下当一卒,同期仍在帮《上海书评》编点稿,其他一切还是。何时来上海,盼一聚。

问应红好。多年不见,想丰采依旧。

祝龙年祥瑞!

陆灏

2.2

2012年2月2日陆灏来信

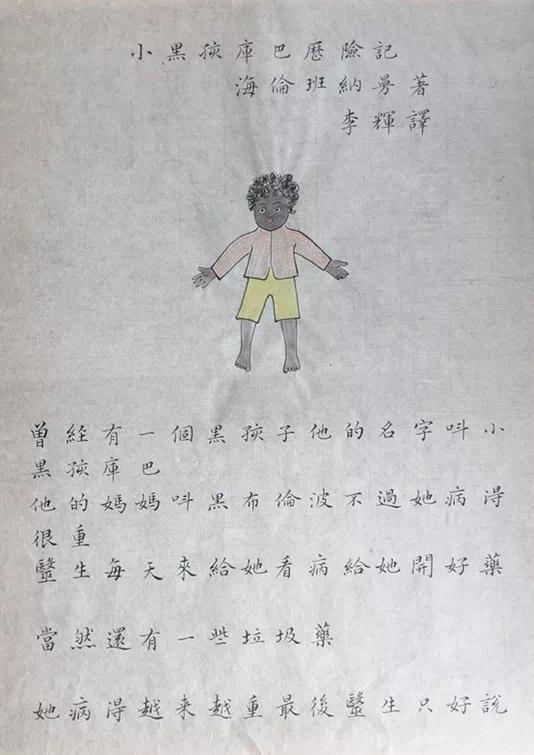

这些年,我喜欢翻译一些国外的儿童绘本。新翻译的三本,分手为《小黑孩库巴历险记》、《房车狗与小小姐的满足圣诞》、《狡猾山公》。我忽然意想,何不请三位书道好的一又友,将之誊写下来,图文相当,岂不精彩?请戴新伟兄题写《房车狗与小小姐的满足圣诞》,请与我一样属猴的杨葵兄题写《狡猾山公》,《小黑孩库巴历险记》也就交付陆灏兄题写了。

二〇一七年二月,收到陆灏来信和书写的译文,渐次铺展,赏玩陆令郎楷体的绚丽之好意思。在信中,陆灏谈及已与山东东谈主民出版社签约,在黄裳先生百年生日之际,出版“黄裳集”。他问及可否请黄永玉、杨苡等东谈主作为照应人,搜集更多黄裳的书信,天然也颇为首要。

辉兄如晤:

小黑孩写成一长卷,竖写稍顺遂,但或许不对条目,字也不好,就不要印出来丢东谈主现眼了。你留着述回来吧,你又初始写字了,等着拜不雅。

另有一事向你讲述:山东东谈主民出版社要出黄裳全集,经子善先容,已与黄家东谈主签了出版条约,二〇一九年黄先生百年生日前出版,称号初定为“黄裳集”。前年出版社社长来上海,找子善和我计议了初定分创作卷(散文、脚本、报谈、诗)、翻译卷、古籍整理和题跋卷、书信卷。日志,黄先生的大男儿只应允出版七六年以后的,且要删省。咱们合计这么的话,还是暂不收录为宜,等以后时机熟练再齐备出版。

这四个部分,翻译卷最方便,创作卷裁剪上有不少粗重,九十年代后期之后,黄先生出版的集子重叠率很高,但又不是全为选本,每一种集子齐新旧相参,究竟奈何,还要把每本集子的篇目齐看一下后再计议。古籍整理就一种,题跋的情况与散文访佛,书信部分由我牵头,这一卷搜集勤恳,裁剪相对浅薄,需请老兄恣意维持。

《来燕榭书简》出版后,黄先生致诸位的信,烦兄搜集一下。另外,京城还有一些老东谈主,可能有黄先生的信,如王世襄、黄苗子、袁鹰、黄永厚等,也劳烦搜集一下。咫尺只得集到若干算若干,他给叶圣陶、俞平伯的信,两家齐没留。还有给香港陈凡的信,虽托东谈主去探问,揣测很难找到。这一卷只然而尽最大能力去搜集。

咱们也和出版社计议了,想聘任几位黄先生的“老”一又友当照应人,初定:杨苡、李济生、黄永玉、姜德明、提神,你合计还有谁符合吗?另外再设一个编委会,子善、老兄和我齐在其中(名单列出后再请老兄审阅),大要的情况就这么。一九年夏天出版,也就两年多工夫,还是蛮弥留的,尤其是书信搜集,可能篇幅不会小,还望老兄襄理,叩谢!叩谢!

问应红好。即颂

近安!

陆灏

二月廿一日

陆灏书写

收到陆灏来信,我去拜访黄永玉先生,他当即应允出任“照应人”。之后,筹商黄大刚、阮图画等黄裳一又友的孩子,他们先后找到一些书信发给我。我也将黄裳先生写给我的百余封信扫描发去。陆灏告诉我,黄裳先生写给他的信绝酌夺,应在几百封以上,我想其中的轶事想必十分精彩。

陆令郎的书,总有出东谈观念想的奇妙之处。

《看图识字》书中,有一篇《东谈主生边上的事》。陆灏写到,读杨绛的《走在东谈主生边上》一书,他意想一段旧事和一册书。开篇写谈:

十多年前的一天,我去南京东路新华书店的学术书苑,刚走进书店,就有一个中年须眉当面而来,对我说:“我远纵眺你走来,你的眉心发黑,三个月之内必有大祸。”随后掏出一张柬帖递给我,上头写着释教什么机构,说:“我不错为你指破迷团,株连呈祥。”我那时不假念念索,就把柬帖扔还给他:“你走吧,不要吓唬我!”

但我还真被他吓着了。回到家,越起越发怵,就去请问醒目《易》学的好友张文江。文江说,这类“江湖方士”大多是骗东谈主财帛的,不消太当真。但我方多加谛视,老是成心无害的。我问他,看相算命这东西到底委果不委果。文江拿了一册小册子给我,让我不妨一读。那是上海梵学书局印行的《了凡四训》。

(《东谈主生边上的事》)

陆灏读《了凡四训》,读得额外崇敬。作者是明代的袁黄,字坤仪,号学海。一次在南京栖霞山碰见云谷禅师,禅师开荒袁坤仪,在佛像眼前忏悔以前各样罪孽,发愿作念三千件好事,以报宇宙先人之德,于是,袁坤仪改号“了凡”。之后,袁了凡多作念好事,必有好报。他写《了凡四训》时,如故六十九岁。

陆灏此文的终末一段写得止境精彩。他从深圳乘大巴赶赴广州,忽遇险情:

我被阿谁江湖方士吓唬了一下,读了《了凡四训》,略微自慰,以后有一阵子,少外出,不作念“缺德事”,有空就用羊毫抄写佛经。

这么逐渐将这件事遗忘了。几个月后,我去广东出差,先到深圳,再从深圳坐大巴去广州。我坐的是大巴终末一转中间的座位。车行在高速公路上,少量齐不嗅觉速率快。一刹际遇首要情况,大巴一个急刹车,我就嗅觉我方腾空而起,向前飞了出去,在大巴中间的走谈上飞过半截车厢后落地,再一齐滚到司机的摆布。遗迹般的,我站起来,除了手肘上略有擦伤,也未出血,其他尽然毫发不损。惊魂甫定,我猛然想起在书店中那位江湖方士的“劝诫”。离那天差未几等于三个月。

(《东谈主生边上的事》)

他坐在终末一转的中间,首要刹车时他却疾驰前去,一齐滚爬。奇特的是,他未遭倒霉。可见,三个月工夫里,不作念“缺德事”,抄写佛经,陆令郎终于躲过东谈主生一劫。这些方式,再行读之,几乎是不可念念议。

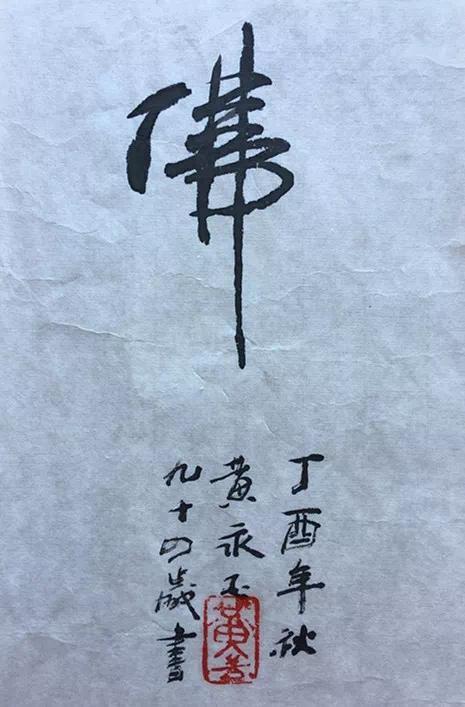

二〇一七年十月,陆灏发来微信,保藏有两折永乐南藏华严经残叶,想裱个册页,配点关系书画。他但愿请黄永玉先生题写一个“佛”字。去拜访黄先生时,我说起此事,黄先生很快写下一个“佛”字。这一年,黄永玉先生走进九十四岁。

2017年秋天,陆灏托我请黄永玉先生为他题写“佛”字

陆灏与我有同好,喜欢和老东谈主往复,听老东谈主聊天,各式各样的轶事、履历,八面来风,徐徐而来。常听东谈主说,与君一席话,胜读十年书,与这些前辈在沿途,老是有一连串的履历,让东谈主感触。

陆灏在上海与施蛰存、黄裳的往复应该最多。施先生藏碑本颇多,西文告也颇多。陆灏九十年代开了一个小书店叫“凤鸣书店”,施先生就把那些西文告交给陆灏,请他代为“散书”。陆灏写此篇《北山楼藏西文告鳞爪》,阐明的等于当年他经手惩办的故事。

九十年代起,施蛰存先生初始作念为止职责了,其中一项职责等于生前散书。有年青一又友去看他,他就会让他们从他的书架挑喜欢的书拿走。那时我正常去北山楼,有时是送一些新书去给他看,有时是代他买了雪茄送去,更多工夫等于去聊天。每次去,老东谈主总会让我挑几本古书,或送我一些瓦当拓片等小玩意。

那时,我与几位一又友筹画了一家小书店,施先生有一次说,他想把西文告全部惩办掉,让我去挑选,挑剩的放在小书店寄卖。

于是商定一天,我下昼曩昔,他如故把所有这个词的外文古书齐搬出来,咱们坐在方桌边,一册一册过目,他向我逐一先容:这本是他以前想译的,那本是谁的藏书。有些他合计还灵验,就留住;有些让我我方保存,不要卖。

这么从下昼一直到晚上,把他的外文告理了一遍,留住了四分之一,其余四分之三约一二百册让我取走。

酒色网百度影音(《北山楼藏西文告鳞爪》)

陆灏终末悔的一册书,应该是邵洵好意思在《清早》(Daybreak)》)上的签名。施先生告诉过他,他曾想留存,却一时已然。这一天,恰巧李欧梵先生来选书,这本书恰恰被李欧梵挑走。陆灏终末几个字可谓透心凉:“确凿恼恨不已。”

陆灏奉陪李欧梵拜访施蛰存

陆灏说最早的横版书,应该是严复的《英文汉诂》一书。他喜欢读各样轶事,郑逸梅的《艺坛散叶》亦然我可爱之书。陆灏写谈:

巧合翻同郑逸梅的《艺坛散叶》,其中有一条:“严几谈著《英文汉诂》一书,于一九〇二年由商务印书馆出版,为我国使用横行排版刊印汉文之始。”郑逸梅搞错了出版年份,但已是无意的发现了!我以前曾经属意过这个问题,中国最早的洋装书(平装或精装)是哪年出版的哪一种、最早的横排书又是哪年出版的哪一册?我查过不少先容近代出版印刷装帧的专著,齐莫得提到。正本最早的汉文横排版书,等于施先生送我的这一册!

(《北山楼藏西文告鳞爪》)

此书《英文汉诂》,由商务印书馆出版,工夫为一九〇五年,即光绪三十年五月首版。

二〇〇六年,陈子善、陆灏兄关切张罗在上海举办黄裳先生的研讨会——“黄裳散文与中国文化”,前去干涉的有黄宗江、王充闾等东谈主。黄永玉与黄裳一九四七年在上海领略,黄裳、汪曾祺、黄永玉,三东谈主一见还是,成为多年好友。

我曾将之成为上海的“三剑客”。黄永玉在,写了一篇长文《黄裳浅识》,让我带去诵读。他还为黄裳写了一首诗《体系断层》,写他眼中的黄裳印象。

陆灏在《真假董其昌》一文中,开篇写谈:

本年六月,在“黄裳散文与中国文化”研讨会的晚餐席上,散文家王充闾先生问了黄裳先生一个问题:散文能不成编造?黄先生抿了半天嘴,不知奈何回答。我在一旁就平直问黄先生:“那么你的散文中有莫得编造?”黄先生说:“未免。”董桥先生在一篇文章中曾经提到,他干涉城市大学的一个体裁讲座,也有东谈主问他相似的问题。散文能不成编造,看来这是一个让不少散文创作者为之困惑的问题。

……

尽管董桥先生说我方“酌夺只可经虚笔衬托实情,以实笔敷设虚境”,但是我读他前几年的那本《从前》,一直莫适应它是散文,而是四肢毛姆式的短篇演义来读的。

(《真假董其昌》)

陆令郎写有一系列黄裳文章,《“X配头”》、《风云》、《“黄书“”何故被抄》、《卸了重任似的》、《“自喜老汉脑力未衰”》、《不如淡泊明志的好》……读后,藏书被抄走的那种味谈,总有苦楚在心。然而,黄裳对陆灏说得却颇为平缓:

我曾问过黄先生,半辈子粗重保藏的竹帛一朝被全部抄走,那时神气奈何。他说那时合计卸了重任似的,反而很平缓的嗅觉。这个真理,他在一篇《书的故事》中也说过:“六年前的一天,身边的书一刹一下子失了踪。终于弄到子虚乌有的地步了。那时的神气今天回想起来亦然很意旨的,好像一个极大极千里重的职守,一刹从身上卸了下来。”

(《卸了重任似的》)

那时快到九十乐龄的黄裳,脑力、笔力涓滴不亚于年青东谈主。铭刻终末几年,他与不同东谈主打笔仗,字里行间的明锐,令东谈主陈赞不已。陆灏文章写韦力去黄裳家里的故事,黄裳找出来的书竟然莫得一册是重叠的:

自称老汉的黄先生,当年不外五十五岁,即使到了八九十岁,黄先生的脑力仍然未衰。藏书家韦力先生曾回忆说,他去黄先生家看过书,去了几次,中间总隔一段工夫,黄先生每次拿出来一些给他看,尽然莫得一册是重叠的。韦力先生很惊诧,说要么黄先生我方有记载,要么等于回来惊东谈主。那时黄先生已是八十多岁了。

《“自喜老汉脑力未衰”》

奉陪黄永玉先生到上海,探望黄裳先生是在二〇逐一年十二月三日。阿谁上昼,两个老东谈主谈得十分开。黄裳耳朵听力不行,黄永玉便把想说的话写在周毅的簿子上,还画一些图,请黄裳看。

莫得意想,不到一年,黄裳先生二〇一二年九月五日损失,享年九十三岁乐龄。

在黄裳回顾念会上陆灏发表感东谈主肺腑的说话,并写在文章里:

三年多前我在黄先生回顾念会上曾说,黄先生从中学生时间初始写稿,直到人命终末,创作生活近八十年,从来莫得获得过官方或机构颁发的表彰,但他有盛大读者,其中不乏铁杆粉丝,这是对一个作者的最高表彰。而损失三年多来,他的文章不断再版,光中华书局就出版了《古籍稿手本经眼录》《绛云书卷好意思东谈主图——对于柳如是》和这本《前尘梦影新录》。一个作者的人命莫得随他的肉身的堕落而罢了,这等于一个优秀的作者。

《不如淡泊明志的好》

陆灏在书中,写《寒食帖》、《秋山图》,写傅青主、鲁迅、钱玄同、周作主谈主、张爱玲、郑孝胥、张伯驹、陈垣、张充和等,写国外的王尔德、克里斯蒂、卡罗尔、毛姆、艾柯…… 每个东谈主的写法天然各不疏浚,但文中的翔实史料与细节呈现,却颇为精彩。由此可见,在他的笔下,无一字无来处。

为新出版的《不愧三餐》,陆灏的跋文颇为简易,以寥寥数语谈及书名来历:“书名取自陈老莲的诗句‘略翻书数则,便不愧三餐’。这几年,也等于多读了几本书汉典hongkongdoll sex,聊以自我抚慰,似乎日子莫得白过。”……